地震に備える

世界のマグニチュード6.0以上の地震の約2割が、日本周辺で発生しています。多くの技術を駆使し、地震に強い建物づくりを通じて、大切な人命と財産を守ります。

補強方法には大きく別けて次の工法があります。

| 建物を守る基本技術 | 耐震工法 :地震力を柱、梁や壁の頑強な構造部材で建物全体で耐える |

|---|---|

| 制振工法 :建物に設置した制震装置が地震エネルギーを吸収する | |

| 免震工法 :建物の下にある免震装置が地震の震動が建物に伝わるのを防ぐ |

外部耐震壁増設

改修前

改修後

鉄骨ブレース工法による耐震補強改修

鉄骨ブレース耐震補強工法は、耐震工事における最もスタンダードな工法です。RCラーメン構造の梁と柱の間に鉄骨の枠を取り付け、耐震性の向上をはかります。耐震ブレース工事では、樹脂アンカー、鉄骨ブレース製作・取付け、無収縮モルタル注入といった様々な工種を総合管理し、より効率的な施工を行います。補強後も、室内の採光・通風状況にあまり変化がありません。

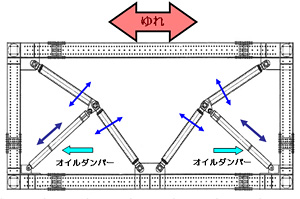

トグル制震構法による制震補強改修

トグル制震構法は、「てこ」の原理(「トグル機構」)の応用により、地震による建物の揺れを2〜3倍に増幅して、効率的にダンパーにより吸収することにあります。新築の高層建物だけでなく、既設の学校や公共施設等の鉄筋コンクリート造(RC造)建物の耐震補強や耐震改修工事にも適しています。

琴似小学校耐震改修工事

改修前

改修後

橋梁にも耐震補強装置

耐震診断の必要な建物とは

1981年6月に建築基準法の改正があり、耐震基準が大幅に変わりました。これは一般に新耐震設計法と呼ばれています。耐震診断の必要な建物とは、それ以前に設計された建物です。耐震診断のながれ

- 予備調査

設計図書の内容確認により建築物が設計図書どおりかどうかを概観し、診断の必要性等を判断します。 - 一次診断

柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断します。(壁量の多い建物に適した簡便法です) - 二次診断

柱と壁の強度とじん性を考慮して耐震性能を算出する手法です。(鉛直部材の強度・粘り強さ) - 三次診断

柱・壁に加えて梁の受けるダメージも考慮し、建物の保有水平耐力(地震力のような横方向の耐力) - 補強設計

耐震性能が十分でないと判断された建築物に対し補強方法の検討、耐震性向上案を策定を提示します。