創業から一世紀余

創業者岩田徳治が1922(大正11年)、村上組から独立し「土木建築請負業」の看板を当時の札幌村大字雁来村(現在の札幌市東区苗穂町)に掲げて以来、早1世紀余。借り物の電話1本、自転車1台、1人で始めた個人営業会社は、北海道発展の歴史とともに成長し、国内はもとより、海外にまで事業展開する総合建設会社となりました。この永い年月の間には、試練ともいうべき出来事がたくさんありましたが、それを克服し、今日の岩田地崎建設の繁栄の礎を築きあげることができたのも、ひとえに、お客様、お取引先様、協力会社の皆様方をはじめとする関係者の皆様方、そして先達の方々の叡知と努力の賜物です。

特に、公共事業の縮小が続く中、建設業の行く末を見据え、北海道のためにという強い思いから平成16年に持株会社ICホールディングスを設立し、地崎工業との経営統合を行い規模の拡大と経営基盤の強化を図りましたが、より効果を発揮するため平成19年には、両者の合併を実施し、今に至ります。土木に強い地崎工業と建築に強い岩田建設が一緒になることでお互いの強みを生かせるようになり、名実ともに海外にも拠点を持つ、北海道のリーディングカンパニーとなりました。

このような建設業界への厳しい荒波を乗り越え、合併という一大事業を成し遂げることができたのも、それらに立ち向かう優れた人材(宝)と高度な技術力、筋肉質で強靭な経営体質が確立されていたからです。その基盤をなすのが、創業者岩田徳治の残した社訓「総親和」であり、これこそが“本立ちて道生ず”と言われるように会社としての存在価値、進展のために重要な大本となる価値観であります。

この精神が定まっているからこそ、全役職員が一丸となって総合力を存分に発揮し、厳しい局面を打開し、地域社会の発展に寄与することができました。

岩田地崎建設は、今後も、この「総親和」の価値観(精神)を大切に建設事業の深化をはじめ、DXの推進とその先のSXも見据えながら重点戦略に取り組み、当社のミッション「安心で豊かな社会環境づくりに貢献する」をより一層力強く推し進めてまいります。

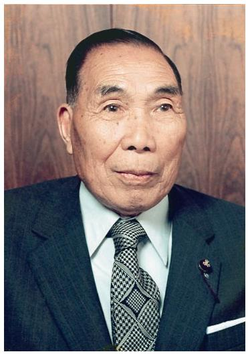

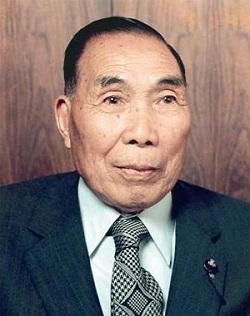

創業者 岩田徳治(1894~1982)

「人一倍の努力をせざれば人一倍の人に成ることあたわず」

誠実を唯一つの武器として、一代で、道内建設業のリーダーとなる

幕末、幕府の命により旧札幌村に入植した二宮尊徳の直弟子、大友亀太郎は、豊平川の水を引いて現在の石狩街道につながる大友堀をつくり、それが札幌の区画割りの基盤となったが、この開発事業は明治維新で中断されてしまい、札幌村の住民は豊平川の水害に、泣きながら暮らさなければならなかった。

この地に入植した岩田徳治の両親も例外ではなく、その苦労は並大抵のものではなかった。

岩田家は富山県で江戸時代から瓦工場を営んでいたが、西南戦争後の長引く大不況や精神文化の変容の中、生活の安定と精神の拠り所、心の平安を求め、両親は明治23年、7人の子供と母親を連れて現在の東区丘珠に集団入植する。農業に不慣れな一家は懸命に畑を耕し、生計を立てた。入植して4年後の明治27年8人目の赤ん坊が誕生。この末っ子の男の子こそが、後に岩田家の家督を継ぐこととなる岩田徳治だった。

徳治は丘珠尋常小学校補習科を卒業後、家業の手伝いに励む。雪解け水や豊平川の氾濫で、毎年のように苦しめられる農家の人々の涙を見るたび、皆が幸せになれる方法を必死で探す少年期だった。

徳治が14歳の時、岩田家は新たな土地を求めて現在の東区苗穂に居を移すが、それから4年後、一家の柱である長男が36歳の若さで病により亡くなった。幼いころから両親を助けようとする働き過ぎによるものだった。

すでに、次男、三男は結婚して分家していたため家に残っていた徳治の家督相続が決まった。しかし一家の大黒柱になったものの、徳治はまだ18歳の少年である。この危機からどう脱出できるのかわからない。この年明治44年は、春の雪融け水が一段と増水し、橋という橋が根元から流出。さらに冷害による大凶作も加わり、農家は疲弊しきっていた。

ある日、徳治は農業より先にまずやることは建設だと考え、父に建設で社会に奉仕していきたいことを申し出て、義兄の村上六松が経営する土建会社で修行に入った。義兄村上は厳しい人物であった。義理の弟でも甘やかすことはしなかったが、いくら欠点やミスを指摘しようとしても、徳治はわずかな隙も見せることなく、完璧な仕事を心掛け精励した。

機敏な行動、そして汗と油にまみれての懸命な働きぶり。こうして土木業のいろはを身に付けた徳治は、修行に入ってから7年目、貯めた資金で独立を果たす。

大正11年、27歳で「土木建築請負業、岩田組」の看板を掲げた。事務所といっても義兄村上の事務所内に机が一つ、社員はもちろん彼一人。徳治は、事始に人生訓を書き付けた。『人一倍の努力をせざれば人一倍の人に成ることあたわず』 これは徳治の人生の指針になるとともに、以後、社員一同のモットーともなっていくのである。

徳治が結婚から5年目、丁度、独立した翌年に長男が誕生するが、監督から帳簿まで 一切を一人で切り盛りする彼に、家族と顔を合わせる時間などなかった。子供たちは「なぜ父が、他の父親のように一緒に食事をしないのか」、不思議でならなかった。鳥打帽をかぶり、自転車一台で岩見沢・千歳の関係各所回って、顔を売り込む徳治をはじめはいぶかしんだ関係者たちですが、やがて「鳥打がきたど」と言われ、その熱心さと真っ正直な人柄が信頼を集めるようになっていった。

徳治は決意する。「まず公共事業に食い込むため、土木派出所の信頼を獲得し、仕事が回ってきたら真っ正直にやること。それを果たすためには同業者の3倍働くことしかない」しかし、福の神はなかなかやって来なかった。

「早く両親に楽をさせてやりたい」。徳冶の焦りは募るばかり。そんな徳冶に、母親は羽織を縫い、元気付けました。「見てごらん、裏に鮮やかな天馬の絵を縫い付けたよ。お前は午年だからね」 「早く天を翔ける馬のように偉くなれということか。ありがとう、母ちゃん」 落ち込みがちだった徳冶はこの激励に感激し、両親の期待に沿えるような男になろうと決意を新たにするのだった。

「岩田といったな。正直者と聞いている。俺んとこへこい、仕事をやるぞ」 ある時、神保という男が声を掛けてきた。ここから来る公共事業を手掛けるようになるに連れて、次第に商売は軌道に乗り始める。

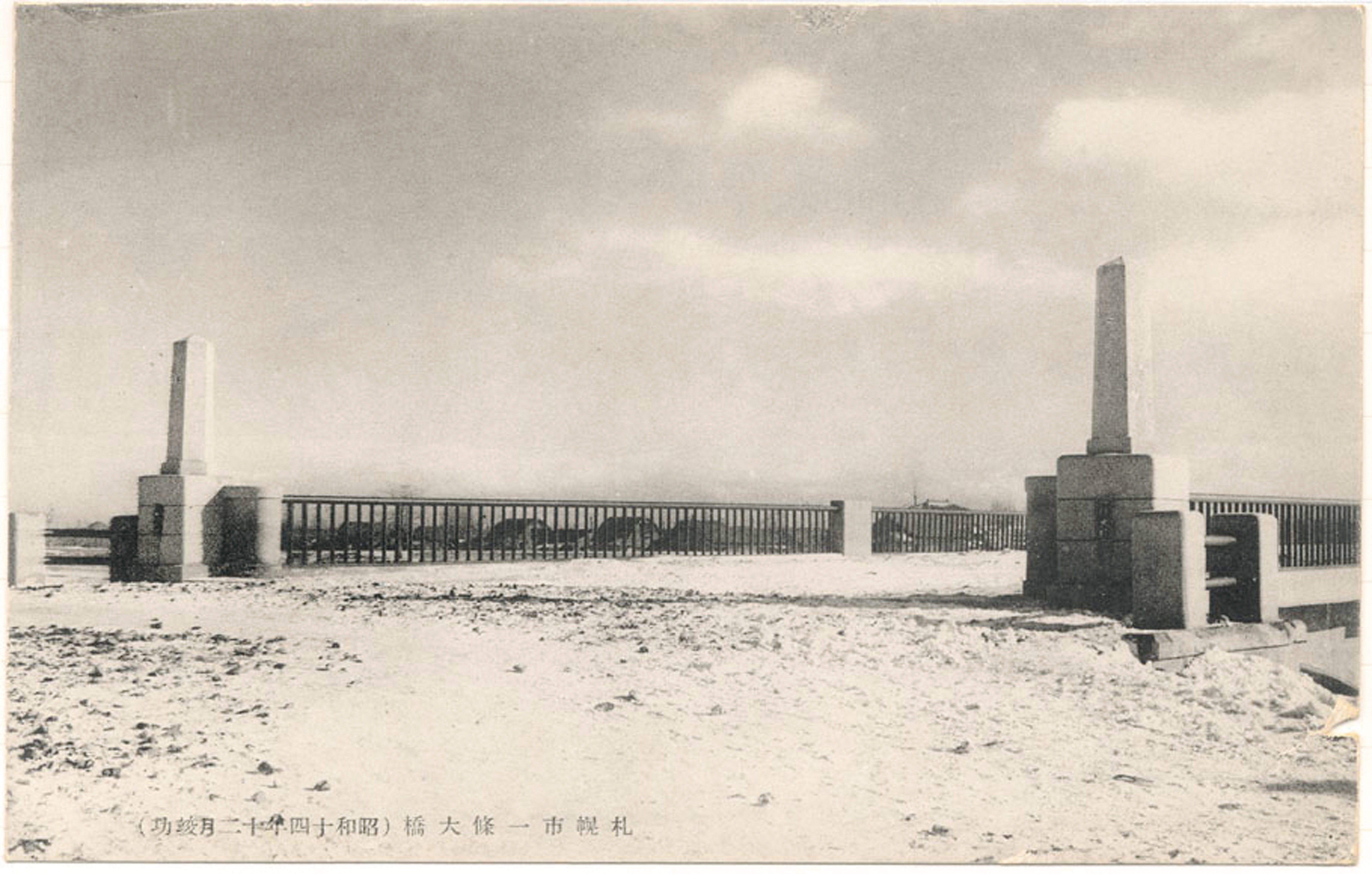

それらの仕事一つ一つ丁寧に、誠実に手掛けていく中で、遂に岩田の名声を上げる工事が舞い込んできた。依頼されたのは豊平川を横断する札幌一条大橋。札幌市として初めての本格的な鉄筋コンクリート製の橋ということで、業界からも 注目されたこの難工事に、徳治は果敢に挑むこととなる。

『人一倍努力せざれば人一倍の人に成ることあたわず』

昭和14年、徳冶45歳。岩田組の旗を掲げてから18年目の大勝負でした。

札幌市では老朽化した一条橋をつくり直して、鉄筋コンクリート に近代化しようと考えていた。そんな大きな仕事なら、まずは他の大手の会社に声を掛けるのだが、予算が23万1千円しか出ないという問題があったのだ。ざっと5万円は足りない。それは現在の物価に換算すると6千万円程の大赤字。誰もが尻込みするのも当然だった。徳治は、若い頃に「建設こそは私の人間社会に対する奉仕」と誓った身として、市民の便宣と札幌の発展のため、損を覚悟で、この工事を引き受けた。しかし、いくら市民への奉仕とは言っても、そのまま損をするわけにはいかない。何故なら、今の徳治は、自分を慕って命を懸けて仕事に邁進してくれる、忠実な社員を大勢抱えている身なのだ。

「橋が建って市民は喜ぶ、うちのものも喜ぶ。そんなやり方があるはずだ。・・・そうだ、草野がいた。彼に相談してみよう」 草野とは、半年程前、国鉄江別の大橋架橋の難工事で大損をした時、下請けを担当した男性。彼は多くの橋の下請けを手掛ける橋の名人だった。「あまり損をしないでやれないか」と相談すると「市役所が一切を自分に任せてくれるならやれないこともない」と返事をもらったので 徳冶は役所に交渉し、設計どおりに仕上げることを条件にし、草野に橋の下請けを任せることにした。まずはコンクリートミキサー3台、大きなポンプ6台、電気のトランス5台、その他の機械類を買い整えることから始めた。しかし戦時下の中、これ程の機械は北海道にはなく、草野に5万円を渡し、大阪に行って機械を買い付けてきてほしいと頼む。このお金は徳冶が方々に頭を下げて借りてきたもの。「そんな大金を彼一人に持たせて大丈夫なのか。一度しか仕事をしていないのだし、もしそのままいなくなったら・・・」と他の社員は心配したが、徳治は彼を信じた。「人を信用したらとことんまで信用することにしている。心配ない」と。

こうして岩田組がやり遂げたのは、橋梁工事の大革命だった。最新の機械を活用して、安くかつ記録的なスピードで仕上げた。かくして札幌市として初めての本格的な鉄筋コンクリートが、札幌の東西を結ぶ豊平川に出現することになった。終わってみると、4万円も儲けたのだった。徳治はその儲けを人様に還元することにした。札幌中のとび職人を全部雇い、昭和14年の年の瀬、氷点下4度の寒風が吹く中、きやり音頭高らかな空前の渡初め式を決行した。川を挟んで札幌側、白石側両岸を埋める3万人もの観衆は、地元協賛会心づくしの餅まきに打ち興じ、どよめく歓声が札幌の空に響き渡った。

岩田組の名声は一躍高まり、この一条大橋の工事を機に、徳冶のもとには、道内主要河川の橋梁工事の依頼が殺到した。豊平川にまたがる8つの橋、石狩街道跨線橋、石狩川の奈井江大橋、深川の神納橋など、道内の主要河川に架けられている橋の多くを手掛け、以後「橋の岩田」と呼ばれるようになった。かつて毎年のように、水害に悩まされていた青年期を思い起こしながら、徳冶はまさに「橋をもって川を制していった」のだ。

その一方で、地元・札幌村での地域活動も忘れてはいなかった。昭和7年から続けている消防団の組頭、また警防団団長としての治安維持活動、そして父の1周忌から務めている札幌村村議会議員。

「徳冶さん、仕事で忙しいのに、こっちの方ぐらい少しは手を抜いてもいいんだよ」と周りに言われたが、徳治は「自分たちの郷土は自分たちで守るもんだ。守ることがこの郷土を築いた先人たちの恩義に報いることなんだから。俺も父親と兄貴を亡くしているから、母親だけは孝行していきたいし母親も住むこの町を全力で守るのが、やっぱり俺の役目なんだよ」と返した。

すでに名士として名を馳せていた徳冶でしたが、地元札幌村でのリヤカー引きは、後々まで語り草になる程有名な話でした。しかもただリヤカーを引くのではなく、母親を乗せて東本願寺別院まで約4キロの道のりを自転車で引っ張るのだ。晩年の母は、長年の農作業のために足腰が弱くなり、一人出歩くのは困難だった。そこで信心深い母をお参りさせるため、徳治は毎日のように母を乗せてリヤカーを引いていたのだ。

母は徳冶とその妻、孫たちに大切にされ、幸せな晩年を過ごしながら、昭和19年、他界した。それ以来、朝夕、両親の肖像に手を合わせ、念仏を唱えるのが徳冶の日課ともなった。

「母ちゃん、父ちゃん、兄貴。皆の努力で拓いてくれたこの土地を、俺がもっともっと良い土地にしていくぞ。俺たちの子孫のためにも」 徳冶が力を入れたのは、東区東苗穂の泥炭地の改良だった。泥炭地で水との戦いを余儀なくされ、涙をのんだ少年時代。大友亀太郎の開墾事業から百年の時を経て、今まさに徳治はその事業を引き継ぐことを決意したのだ。昭和24年、地元名士たちによる札幌村造田開発期成会が発足。雁来、苗穂、丘珠から篠路にかけて2千ヘクタールを造田するという 大目標を掲げ、徳治は会長として資金集めや排水工事の導入などで 政府をはじめ北海道、札幌市に陳情する東奔西走の日々。そしてそれを支える人々で、近隣の村々あげての土地改良が始まった。それから5年後、住民期待の水田が姿を現す。泥炭地帯200戸の農家はこの喜びと感謝を徳治に伝えたいと密かに準備を進め、勤労感謝の日、驚きのプレゼントを用意した。それは、泥炭地でとれた米でついた餅二俵。その日、自宅で休んでいた徳治のもとに、紅白の二俵餅が担ぎ込まれ、村人たちが笑顔を見せると、徳冶は人目も気にせず大粒の涙を流した。札幌村百年の悲願が、一人の男の限りない努力と誠実さによって、遂に達せられた瞬間だった。

その後も徳治は数多くの公職に着き、慈善活動にも勤しんだ。市会議員、道会議員を4期16年務めたほか、ボブスレー北海道連盟会長、日本連盟副会長として札幌オリンピックの成功にも尽力。また全国に先駆けて知的障がい児の総合モデル施設「道立太陽の園」の設立、老人医療、乳幼児医療無料化の今日における基礎をつくるなど、福祉の向上と地域振興に多大な足跡を残した。

昭和41年、徳冶と妻の金婚式が盛大に行われ、関係者一同が祝いに駆け付けた。徳冶はその挨拶の席に、すでによれよれになった若い頃の羽織を着て、壇上に立った。「この羽織、おかいしいでしょう。ちゃんとした礼服を用意していたんですが、今朝、ふと母のことを考えたのです。両親の昔の苦労は言い尽くせません。それで急いで古いこの羽織を探して着てきました。ほら、裏を見てください。天馬の絵が縫ってあるでしょう。岩田組を興した当初、事業がうまくいかず思い悩んでいた私に、母が天馬空翔るような人物になれと念じ、一針一針縫ってくれたものです。私はその親心に深く感謝し、この心を忘れず、妻や子供たち、仕事関係者や部下、そして地域住民の皆さんに接してきたつもりです」 いつしか徳冶は涙声となり、また息子たちも初めて聞いた羽織の逸話に心打たれ、そっとハンカチで目頭を押さえた。

岩田徳冶一代で、岩田建設は、道内数々の橋、道路、札幌市庁舎、区役所、学校、処理場など、実に様々な建設を手掛け、道内建設業界のリーダーにまで昇り詰めた。その徳を、最期まで世のため、人のために還元し続けた徳治は、昭和52年、札幌村の入植当時の生活や歴史を後世に残すため、多額の寄付をして地元の札幌村郷土記念館や法国寺会館の建設、苗穂神社の鉄筋コンクリート化などを実現させたのを最期の大仕事として、昭和57年、88歳の天寿をまっとうした。故人の遺志により、いただいた香典の一部は、道新社会福祉振興基金や心の里親会、肢体不自由者協会に寄付された。明治の気骨、旺盛な気概を持って、人々の心を魅了してやまなかった現岩田地崎建設創業者、岩田徳冶。その遺徳を讃えようと、旧札幌村の有志たちが建設した岩田徳冶翁顕彰碑が、長い年月を過ごした縁深い苗穂の地、その中でも、とりわけ信心深い徳治の人柄に応えるかのように札幌市東区の苗穂神社境内に建てられている。

STVラジオ編 「ほっかいどう百年物語」などより

歴史館

歴代社長

大正11年(1922)年

初代社長 岩田徳治 就任

|

昭和35年(1960)年 二代社長 岩田 巌 就任

|

昭和61年(1986)年 三代社長 岩田基義 就任

|

平成元年(1989)年

四代社長 眞田 眞 就任

|

平成10年(1998)年 五代社長 岩田圭剛 就任

|

歴代社屋

昭和13年(1938)年

本社社屋落成

|

昭和36年(1961)年

本社社屋落成

|

昭和44年(1969)年

本社社屋増築

|

昭和49年(1974)年

本社社屋落成

|

昭和63年(1988)年

本社社屋増築

|

|

平成14年(2002)年

本社社屋落成

|

平成19年(2007)年

株式会社地崎工業と合併

|